お盆ってどんな行事?意味や由来をやさしく紹介

お盆は、毎年8月に日本中で行われる、ご先祖様を大切にする伝統的な行事です。

この時期になると、家族や親戚が集まったり、普段は離れて暮らす人も故郷へ帰るなど、“帰る場所”や“家族の絆”を感じられる特別な期間となります。

本来お盆は、ご先祖様の霊が一年に一度、家に帰ってくると考えられてきました。

この期間は、お仏壇や精霊棚にお供えをしたり、お墓参りをして、日ごろの感謝や祈りを伝える大切な機会です。

夏休みやお祭り、花火大会など楽しいイベントが多い時期でもありますが、お盆本来の意味や、過ごし方を知っておくことで、より充実した夏を過ごせるはずです。

お盆にやること一覧|家庭でできる準備・過ごし方

お盆の行事は本来、仏事や神事として細かな作法やしきたりがいくつもあります。

ですが、何より大切なのは「ご先祖様を思う気持ち」です。形式やルールにとらわれすぎず、自分たちにできる範囲で、無理なく気軽にお盆の行事に参加してみましょう。

お供えや手を合わせるだけでも、ご先祖様への感謝や敬意はしっかり伝わります。

1. お供え物の準備(先祖供養)

お盆の主役は、何と言ってもご先祖様へのおもてなしです。

この期間は、果物やお菓子、ご飯やお酒など、その時季ならではの食べ物を心を込めて用意しましょう。

お花やお線香、ローソクも添えてお供えすれば、より丁寧なご供養になります。

特に夏場は気温が高いため、食べ物はすぐに傷みやすくなります。

こまめに様子を見て、新しいものと取り替えるなど、衛生面にも気を配ると安心です。

2. 精霊棚(祭壇)を用意

本来は仏壇や神棚の前に「精霊棚(しょうりょうだな)」と呼ばれる特別な棚を設け、お供え物を並べてご先祖様をお迎えします。

精霊棚には果物やお菓子、お花などを美しく飾り、ご先祖様にくつろいでもらう場所として準備します。

ただし、最近は仏壇や神棚のないご家庭も多いので、リビングのテーブルや棚の上など、家の中の好きな場所で代用しても大丈夫です。

一番大切なのは、「ご先祖様をお迎えしたい」という気持ちです。形式にこだわりすぎず、自分なりのお盆の形でご先祖様をおもてなししましょう。

3. 精霊馬・精霊牛を作ってみよう

きゅうりやなすに割りばしや楊枝をさして、馬や牛の形にした「精霊馬(しょうりょううま)」や「精霊牛(しょうりょううし)」を作り、お盆のお供えとして飾ります。

これは、ご先祖様がこの世に帰ってくる際に乗ってくる“乗り物”とされており、「馬で早く帰り、牛でゆっくり戻る」という意味が込められています。

最近では、バイクや車、飛行機などユニークなアイデアで精霊馬を作る方も増えていて、子どもと一緒に工作感覚で楽しむご家庭も多いです。

SNSで「#精霊馬」と検索すると、たくさんの工夫された作品例が見つかるので、今年はぜひオリジナルの精霊馬作りに挑戦してみてはいかがでしょうか。

4. 盆提灯を灯す

盆提灯は、お盆の期間にご先祖様が迷わず家に帰ってこられるように灯す、大切な“目印”です。

昔ながらの美しい絵柄の提灯はもちろん、最近ではホームセンターやネットショップでも様々なデザインの盆提灯が手軽に手に入ります。

必ずしも決まった形でなくても大丈夫なので、家族で紙や布を使って手作りしてみたり、小さなろうそくやLEDライトで代用するのもおすすめです。

気軽に工夫しながら、ご先祖様が安心して帰ってこられるよう、あたたかな灯りを用意してみてください。

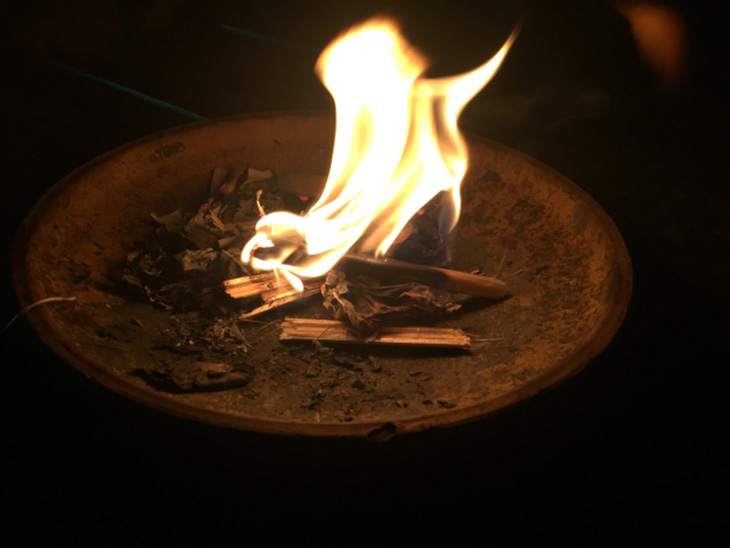

5. 迎え火・送り火

- 迎え火(8月13日夕方)

お盆の始まりには、家の前や玄関先で「おがら」と呼ばれる麻の茎を焚いて、ご先祖様が迷わず帰ってこられるように目印の火を灯します。

おがらが手に入らない場合は、ろうそくやキャンドルでも代用可能です。

家族みんなで迎え火を囲みながら、ご先祖様をあたたかく迎える時間を持つのも素敵ですね。 - 送り火(8月16日夜)

お盆が終わるころには、もう一度火を焚いて、ご先祖様を再びあの世へお見送りします。

この火がご先祖様の帰り道を照らしてくれるといわれています。

地域によっては「精霊流し」や「灯籠流し」といった行事が行われることもありますが、個人で川や海に流すのは安全や環境のためにも控え、必ず地域のルールや決まりごとに従いましょう。

大切なのは、ご先祖様への感謝と見送りの気持ちを込めることです。

6. お墓参り

帰省する場合は、家族そろってお墓参りをする方も多いでしょう。

お墓の周りをきれいに掃除し、お花やお線香、お供え物を飾って、ご先祖様に日頃の感謝や近況報告を伝えます。

普段なかなか会えない親戚と顔を合わせて、一緒に手を合わせるのも、お盆ならではの大切な時間です。

お墓参りを通じて、ご先祖様や家族のつながりを改めて感じてみてください。

仏壇・神棚がない家庭やマンション住まいの場合の工夫

現代では、核家族化やマンション暮らしの普及によって、仏壇や神棚がないご家庭も珍しくありません。

そんな場合でも、リビングのテーブルや棚、家族が集まる場所などにお供えや盆提灯を飾るだけで十分です。

場所や形式にこだわりすぎず、手軽にできる方法でご先祖様をお迎えしましょう。

大切なのは「ご先祖様を偲ぶ心」や、家族でその存在を思い出す時間を持つことです。

自分たちなりのお盆の過ごし方で、ご先祖様への感謝の気持ちを伝えてみてください。

お盆行事のQ&A よくある疑問

Q. 精霊馬や迎え火・送り火は必ずやらなきゃダメ?

A. できる範囲で大丈夫です。お供えや手を合わせるだけでも十分です。

Q. お盆は仏教だけの行事?

A. もともと仏教行事ですが、神道でもご先祖様の供養を行います。地域ごとに風習が異なります。

Q. 地域や家庭によって違いがあるの?

A. あります。詳しく知りたい場合は、家族やお寺、お年寄りに聞いてみると良いでしょう。

まとめ:今年のお盆は、できることから始めよう

お盆は、ご先祖様を偲び、家族の絆を確かめ合う日本ならではの大切な行事です。

決まった形式や細かな作法にとらわれず、自分にできる範囲でご先祖様を迎え、お供えをしたり、手を合わせるだけでも気持ちはしっかり届きます。

子どもと一緒に精霊馬を作って楽しんだり、家族そろって花火をしたり、家庭ごとの思い思いの方法でご先祖様をお迎えしてみてください。

普段は忙しく過ごしていても、この時期だけは少し立ち止まって、ご先祖様のことや家族のつながりに思いを巡らせてみるのも素敵です。

今年のお盆は、ほんの少しでもご先祖様に心を寄せる時間を作ってみませんか?

きっと温かい気持ちで夏を過ごせるはずです。

【関連リンク】

お盆にやってはいけないこと・タブー集もご覧ください

コメント